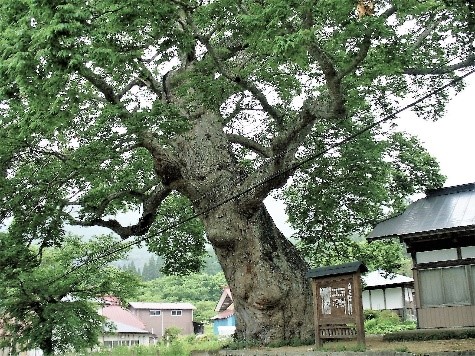

八幡の大ケヤキ HachimanBigZelkova

八幡の大ケヤキ

下郷町大字中山地内の県道沿いに、樹高34.5m、根本の周囲が12.1mある1本の大きなケヤキの木がそびえ立っており、道路を覆うように悠々と鎮座するその姿に圧倒されます。

このケヤキが植えられたのは平安時代の天喜3年(1055年)で、樹齢は965年を超えています。

平安時代の当時、奥州を支配し朝廷に反逆していた阿部氏一族を、八幡太郎義家(源義家)が討伐に向かう途中、ここ中山を通りますが、険しい道に難儀し、中倉村の司(つかさ)であった二ノ宮太郎兵衛宅で休息します。

二宮氏は快く迎え入れ、大沼郡尾岐村に至る間道を教えるなど、手厚く歓待したおかげで義家は首尾よく賊を討つことができたため、義家は大いに喜び、その感謝のしるしとして二ノ宮家の庭先に植えたのがこの大ケヤキだと言われています。以来、先祖代々大切に守り継がれてきたこのケヤキは、八幡太郎義家の名に因んで「八幡の大ケヤキ」と呼ばれるようになりました。

また、戊辰戦争では会津軍がここ中山周辺に潜伏して新政府軍を迎え撃ちますが、会津藩兵士が書き残した「維新録」には、慶応4年(1868年)8月30日に会津藩兵士の一人がこの八幡の大ケヤキの窪みに隠れ、敵将が籠に乗って通るところへ槍を揮いながら躍り出て討ち取ったと伝えられています。

平成5年(1993年)5月には下郷町指定天然記念物に指定されました。

更新日:2024年12月03日